2021.11.14 (日)

第6回

場所:武蔵野美術大学鷹の台キャンパス

「つくる⇄世界」にいざなわれる

西武国分寺線の鷹の台駅から玉川上水を脇目に徒歩15分ほど。メンバーは武蔵野美術大学鷹の台キャンパスに集合した。都心よりも大きく見える山並みと凛とした空気に、23区とは異なる地勢を感じる場所だ。

この日のゲスト、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリア研究室助手の太田琢人さんは第4回(10月10日)のスタディに参加しており、すでにメンバーとは一度顔を合わせている。だが上は白い服、下はズボン系で来てほしいというアナウンスを除き、今日、ここで行われる内容は詳しく知らされていなかった。

控室に入ると、そこには人数分の防護服と白いアイマスク。記録者を含めたメンバーは、それらを身につけるとスタディマネージャーの嘉原のアテンドで別会場へ誘導され、床に座る。

床はコンクリートのようなザラザラとした手触りで、少し埃っぽく、冷たかった。

◆

<前半|世界の誕生、わたしの誕生>

「インストラクション。あなたはまだことばと声を持っていません」

ーーーマイクを通した嘉原の声が、場に充満していた静寂を破る。座ったまま耳をそばだてる。

ことばは続く。

「1日目。神はまずこの世界をわたしとあなたとに分けた。わたしの周りにはいくつものあなたが存在していて、それは常にわたしとの関係のなかで自在に変容しうる」

ーーーすぐ近くで複数の足音がし、太めのロープを手元に渡される。ロープは端を確かめられない程度に長い。記録者はじっと握っていたが、記録映像を確認するとロープを軽く手繰ったり、読み取るように指先で触れたりするメンバーもいた。

さらに続く。

「2日目。次にあなたひとりでは寂しかろうと、神はあなたの周りにいくつもの他者をつくった。ここに蠢き、存在するものたち。自分の存在を他者に伝えてみてください。そして、もっとも近いと思われる他者と近づいてみてください。どんな方法でも構いません」

ーーー手元のロープをたどって未知の空間を探索し、ロープの先にいるであろう「他者」に近づく。手が触れ、出会う。または、出会えず/わずにひとりでいるひともいた。

<この日のワークと記録について>

これまでのゲストワークショップとは趣が異なった。投げかけられることばはインストラクションであると同時に、世界を規定する力を持った「物語」で、今日のテーマや内容を(直接的に)示すことはない。

構造的にはワークショップというより参加型演劇の感覚に近い(ただしその劇のあらすじやテーマは知らない)。

そういう性格を持ったインストラクションをナビゲーターチームが投げかけ、メンバーが応えるという関係性で最後=「終幕」までワークは進められる。

本記録では便宜的に、ワークを前半と後半の二部に分けて記述する。

前半は

・与えられるインストラクションに個人個人が応答し用意された物語を実行していくパート

後半は

・グループ創作をするパート

といえる。ただ物語としてはつながっていて、演劇作品に解釈の幅があるように分類や記述のありかたにもさまざまな可能性がありうることはつけくわえておきたい。

また当日の内容だけでなく、参加したメンバーの反応や、このワークのその後の動きに関しても末尾に記した。

なお、後日尋ねたところ、ゲストの太田さんはコラボレーターとして本ワークの内容づくりや後述する素材の選定などに携わったということだった。

<前半|世界の誕生、わたしの誕生(つづき)>

「それぞれの存在を、音を鳴らすかたちで知覚してみてください」

嘉原からマイクを受け取り、今度はナビゲーターの和田が指示を出す。以降、終了まで進行は和田が務めた。

「立ってください」「北だと思う方向に進み壁についたらそこでお待ちください」「中心に集まって円になる方法を考えやってみてください」などのインストラクションが淡々と投げかけられる。アイマスクをしている上に視認していない空間であるため、移動の際には手や足を鳴らしたり、他者に出会ったら離さないようにする様子が見られた。

円の状態になった後、束の間マイクがメンバーに渡される瞬間があった。

「その場で一回ジャンプしてください」

「うつぶせになって10m前に進んでください」

「おはようございます」

と、数名がわたしたちを自由に動かす「神の声」を唐突に手に入れたが、その状況にとまどっているひともいたように感じられた。前半ではこのとき以外、メンバーが発話する場面はなかった。(なお、あいさつに応えたひとはいなかった)

続けて和田は「この世界ではさまざまなものが地上ではなく空にあります」といい、両手を伸ばして触れてみるように促す。

伸ばした手が触れたのは、なかにさまざまな素材が詰まったゴム風船のようなものや、プラスチックのパイプ、クッション、金属のメッシュ、ウレタン、巨大なバルーンなどのさまざまな素材。素材と出会ったら、それを両手で味わう。

素材の下で待機していると、太田さんやナビゲーターの岡村らからそれらをビニール紐といっしょに与えられ、「あなたのからだとそのものを組み合わせて、自分らしいかたちになってください」という。そしてその場所から一番近いひとに出会い、その「自分らしいかたち」を共有してほしいという。

素材はさまざまなかたちや大きさをしており、抱えたり、転がしたり、引きずったりしながらも手や足を鳴らして存在を伝えてペアをつくり、互いの手を取って自らのかたちに触れさせる。

見えない時間は唐突に終わる。

ガラスでできた円盤のようなものが配られ、以下のインストラクション。

「4日目。この世界に光がうまれる。アイマスクを外してこの空間を知覚してみてください」

メンバーはこのとき初めてこの白と無機物で構成された仄暗い空間と、そこに佇む「自分らしいかたち」の自分たちを目で認識する。

和田は続ける。

「手に持っている鏡をつかって、光をつかった遊びをつくってみてください。まずはお互いを見つける遊びから」

明滅する白いダウンライトの下に集まり、光を捉えてほかのひとに反射させてみる。明かりに向かって移動と停止を続ける。

続いて空間に巨大な風船が投げ込まれ、「それぞれの光をつなぎながら風船の場所を探してみてください」と声が続く。

ライトの直下で光を受け取るひと、別の場所でその反射を受け取るひと。それぞれがそれぞれの位置で光にかかわったところで、前半が終了する。

<後半・建國のグループワーク>

限られた範囲で世界を感受した前半と打って変わって、後半は他者と能動的につくる時間となる。

休憩後、再びアイマスクをつけるようにいわれ、ナビゲーターチームによって場面転換とチーム分けがなされる。手を引かれて3つのチームにふり分けられたらアイマスクを外して、目の前の紙を読む。

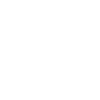

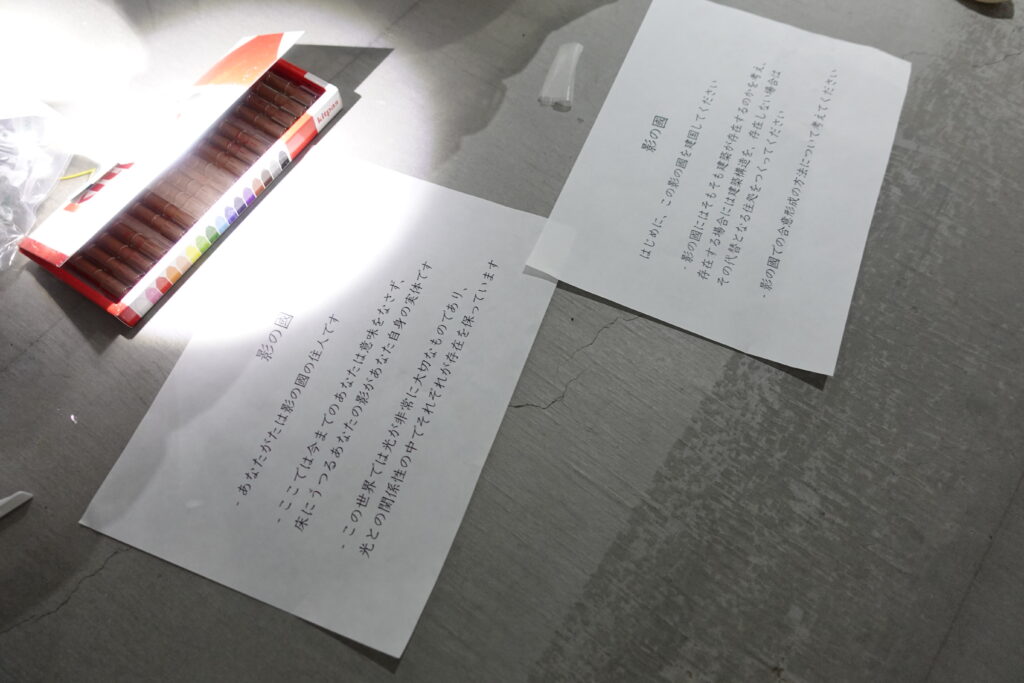

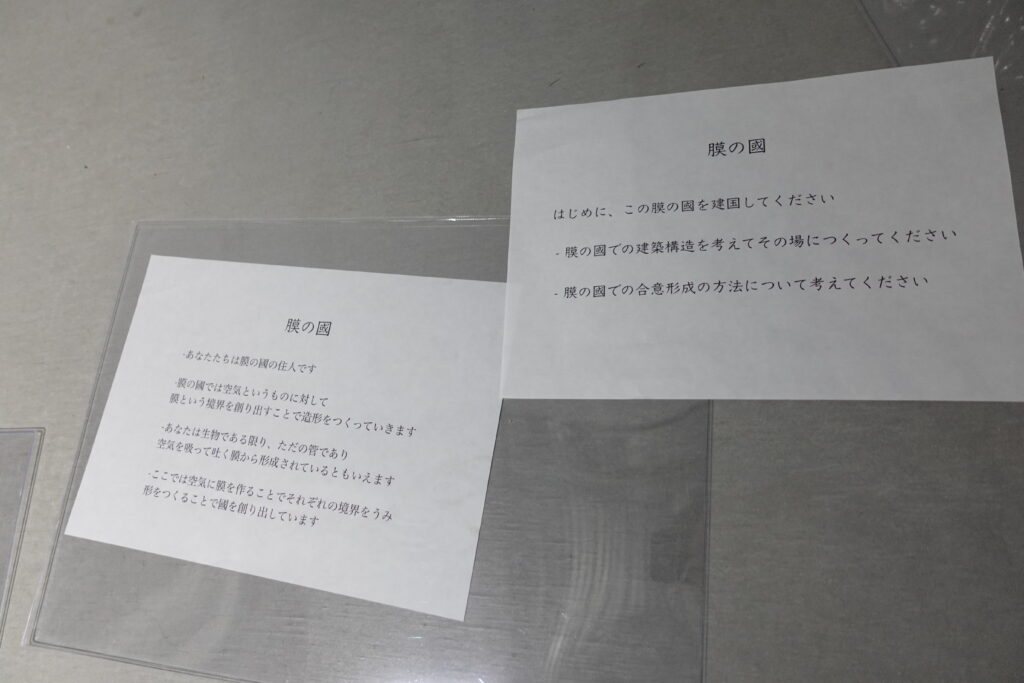

書かれていたのは、わたしたちがある國の住人であるということと、國づくりのミッション。お題は「膜の國」「影の國」「触の國」。

見回すと空間にはビニールシート、エアパッキン、プラスチックのボード、ロープ、鎖、バルーン、S字フックなど白と透明を基調とした多種多様・大量の素材が用意されていた。

各チーム、問いをはらんだ指示書を読み込みながら手を動かし、國にかたちを与えていく。

「その國の合意形成の方法を考えてください」

「その國での出会いかたを確認してください」

「それぞれの國が最大化するために必要なインフラを考えてください」

「この世界を治めているひとに献上するその國固有のものを使者に渡してください」

などと、國の発展になぞらえたオーダーが次々と投げ込まれる。

声を出してはいけないといわれていないが、前半からの流れでことばをつかわずに創作をするチームも見られた。それぞれの國が一体どういうものなのか、それを探る・つくる過程や方法はチームによってさまざまだったようだ。

最後に、それぞれの國を互いに旅行してみる。

ほかの國を訪ねると、現地の國民は旅行者のわたしたちをもてなし、國の文化・感覚を紹介してくれた。先ほどまで向き合い積み上げていた自國の文化・感覚とまったく異なる世界に触れる体験は、素朴に新鮮で、温かいものに触れたような感触が印象的だった。

「7日目。こうして世界は完成したのでした」

和田がそう告げ、ワークショップは終了した。

◆

この日のワークが、さまざまな感覚世界に出会うことの次のステップ=つくることを意識していたのは明らかだ。設定・環境ともに時間と労力をかけて練り上げられていると感じた。

だが、終了後Slackに投稿された研究日誌には、創造的な刺激や発見だけでなく、とまどいや恐怖について書かれたものもあった。特に前半、行く先がわからないままことばに応じる過程はすでに出港した船の上でいわれるがままオールを漕いでいるようでもあり、ある種の力の不均衡さを感じなかったといえば嘘になる。

一方で、匿名性に覆われた空間の心地よさや、後半の創作での手応えを綴るものも。また、この経験をどう言語化したらいいかわからないというモヤモヤをそのまま記すものもいた。

ワークの4日後の11月18日、ナビゲーターの和田と岡村からメンバーに宛てた「お手紙」がSlackに投稿される。

そこにはふたりが8月からの行程を振り返り、これからみんなとどのような探求をともにしたいと考えているかについてのことばが綴られていた。

また、最終の作品づくりに向けて考えていることをかたちにしてほしいということ、今日のワークについての「対話の広場」へのお誘いも。

共創の場づくりのありかたとは?スタディの関係性をどのようにほぐしていくことができるのか?つくることで実現したい関係性とは一体どのようなものなのか?

白い世界が残した問いを手に、スタディの旅は道そのものを描く段階に入りはじめた。

写真:

木村和博(1〜2、4〜6、11、14〜18、20枚目)

太田琢人(3、7〜10、12〜13、19、21〜22枚目)

text=阿部健一

関連資料

ナビゲーターからのお手紙(和田夏実)

詳細をみる閉じる和田夏実

2021年11月18日(木)

東と西をずっと繋いだ線の上をひたはしりながら、手紙を書いています。

こんにちは、こんばんは。

8月18日に声だけで出会ってから3ヶ月が経ちましたね。カレンダーをみてあれ、まだ3ヶ月なんだ、と少しびっくりしてます。

胸が透くような純粋な感覚や、ああ、と思う恋のかたち、日々誰かの想いに触れて、何かにそれぞれに触ろうとする中での発見があって、ぎゅっと積もっていく感覚を重ねていけることに、心から、感謝しています。どこかでみつけて、このスタディという場所に辿りついてくださって、あらためて、本当にありがとうございます。

かかわりをほぐす。じぶんの中から出た言葉や相手とのやりとり、コミュニケーションやその世界がともにつくっていくものだとした時に、今までとちょっと違う身体や感覚からそこに触れようとしてみる、裏テーマは(ここで恥ずかしながらいってしまうと)コミュニケーションの養老天命反転地のような場を想像しながら、最初のゲスト3人をお呼びしました。

イメージの創発、触れる恋、世界探索。身体にはどんな記憶が残ったでしょう。

これから、このスタディでさらにご一緒していきたいのは、つくりながら考えていくという探索の旅です。

どう遊びをつくり、どのように感覚やコミュニケーション、創作の場を重ねていけるのか、できればつくり、試してみながら、ちがう、に出会ったり、これ、を発見したり、そういった時間の重ね方をこの場でひらき、身体を通して感じ、考え、つくっていけるような場にできたら、と思います。

またできたら、ナビゲーター・運営・参加者といった関係も少しずつほぐしていけたら、と思っています。共有し体験し、考えながら、記憶や体験、向かう先、いろんなことを持ち寄って、そこから広がる景色のことを一緒に・それぞれに・考えていきたい、と切に願っています。

スタディの場をひらき、つくりながら考え、重ねていく方法として、2つのことをご相談させてください。

—————————–

ひとつめ:つくりたいを結晶にしてみることへのお誘い

10月にお話をきいて、最初のキュンと惚れ込んだ時のことを思い出していました。スタディの参加についてzoomでお話した時、最近みた夢や野菜になるとしたら、いろんな話をきいて、出会いに嬉しくなったあの時。そして、これから3ヶ月、この出会いと一緒にどんなところにいけるのかがとても楽しみです。つくりながらともに並走していくために、考えていることをぎゅっと、言葉やカタチにしてもらえたらなと思っています。(一緒に走っていくための道を考えるためのものとして)

カタチ:

ワード・パワポ・紙に・なんでも構いません。2月に向けてどんな方法で、誰に、どういったものを、届けてみたいかのイメージ。

(11月30日までに一度えいやっとカタチにしてもらえたら嬉しいです)

*つくりたいもののアイデアや構想、実現したいこと、研究したいこと

*つくりたいものへ向かって、どのような形や役割で関わりをつくってみたいか。

仮につくりたいものがパフォーマンス作品の場合:台本執筆や、出演、どんなことしてみたいか

*つくったものは誰に出会って欲しいのか

*創作において、足りないと思っていること、困っていること、悩んでいること

集め方:ワード、ドキュメントやパワポなどで作成いただき、いちど、PDFで木村くんと妙さんに共有いただけたら嬉しいです。

—————————–

ふたつめ:つくりながら考える「対話の広場」へのお誘い

今まで、そして、11月14日のスタジオで世界のはじまりに触れようとしてみた実験(関係性の構築、住人になって触れようとした世界)がどんなことに触れたかったのか、そして体験した時にどんな感じがあったのか、関わりの中での感じ方について、対話をとおして、あらためて考えることができたら、と「広場」としてひらく場をつくらせてください。

情報のデザインや設定、関わりをもとめる場によって、感じ方はひとりひとりに異なっていきます。また同時に、空気や関係性から、そのもの自体の意味が変わってしまうことの危険性もはらんでいることや、難しさもあります。実験という状態の未熟さや、危うさについて、だからこそ、ともに創ることの意味について。内省とともに建設的に拓いていくために、ぜひ一緒に話したり、考えたり、つくったりする場をつくれたら嬉しいです。

どんな方法であれば、主体性が保たれたのか、そのことばの選び方や空気のつくりかた、詩の朗読をしたり、一緒に作品について語りあったり、インストラクションについて考えてみたり、最近気になっていることやつくっているものについて一緒にお喋りさせてください。

なにとぞ、ご一緒できたら嬉しいです。

日時:

11月24日(水)20:00〜(場所:Zoom)

11月30日(火)20:00〜(場所:Zoom)

————————————————————–

ナビゲーターからのお手紙(岡村成美)

詳細をみる閉じる岡村成美

2021年11月18日(木)

【ナビゲーター・おかむらなるみ】

みなさんと同じ立場で関係をほぐしたりものを通じて、もう少しお話したいな〜と思っているおかむらなるみです。

10/31に皆さんと密に話せると思う場に立ち会えず、頂いた定点ビデオを拝見しました。長尺でしたが皆さんのこれまでのこと、興味のあること、悩み、つくりたいものが少し見えたような気がします。しっかり個々でお話するタイミングがなくここまで来てしまったのですが、、

ここまでのスタディで私自身、変化がありました。

突然出会った、ひとりひとりとスタディを通じて、皆さんのことを。

自分自身の28年の知り得ない弱点や身体を。

いま、どこか分岐点に立っているような気持ちでいます。

2月まで走る中で、私も皆さんと並走してものをつくります。

私は、ナビゲーターといえどものをつくる人間です。

正直ナビゲーターという立ち位置ですが一緒に並走をしたい、切実にしたいと思っていました。

一緒にしてみたいこと、話したいこと。可能であれば是非したいとおもってます。(気軽に誘って欲しいです)

大塚くんとは糸を紡いだり言葉の上に刺繍をしてみたい。山田さんの小さなお金のかからない遊びを体感したい、出会いたい、日常のシュールな笑いがわたしも好きです。波多野さんの柔らかいところとわたしの柔らかいところを共有したい時間をかけて、波多野さんのペースで。大迫さんの人への観察力、人が好きだと一言一言から感じる、大迫さんのなにかのスイッチを見てみたい、ひとつ屋根の下で起きる人と人との関わりあいから生まれるきっかけにわたしも立ち合いたい。伊藤くんの朗読を海を見ながら聞いてみたい、伊藤くんが導く世界を覗きたい。田中さんの一人の遊びのような記録は人が増えたらどうなるのか興味がある、ひとり→ふたり→10人と。実和ちゃんの華道興味がある一緒に畑作業を、器だけを持って即興華道?の散歩とかしたい。境さんの身体に触れてみたい本音という名の毒を共有したいハグしたい。水野さんと味覚やたべる。ことについてもっと聞いてみたい、作品を最後に食べるというのはわたしの食べれない部分で染めるに近い?。二瓶さんは衣食住の住として人と繋がる、私も悩むところもあり二瓶さんの言葉で納得できる言葉のパーツがあった、もう少し聞きたい。

素直に思ったことを一言ですが届け。と皆さんのことを考えました。

一人の人間として、どこまでほぐすことができるだろうか?と日々考えています。