2021.12.5 (日)

第7回

場所:ROOM302(3331 Arts Chiyoda)

前編:つくりたいものをときほぐす

第7回のスタディは約2ヶ月ぶりにROOM302で行われた。

(ナビゲーターの和田と運営の木村は所用で欠席)

さまざまなゲストとの出会いを経たスタディ1。ここからは「異なる認識世界を持った他者と意思を伝え合うメディアや手法」の発明に全員で取り組んでいく。

つくりたいものの制作に向けて、メンバーは「誰に、何を、どんなかたちで届けてみたいのか」イメージをかたちにしてほしいとナビゲーターチームから伝えられており、この日は、それぞれの方法でステートメントや企画書、アイディアメモの共有を行った。

「今日は、これから自分がつくりたいと考えているアイデアやプランを出して、みんなと気軽に意見をいえる場にしていきたいと思っています」

と話したナビゲーターの岡村は、自身がブランドを立ち上げたときの経験を共有した。

自分らしいブランドや商品ってなんだろうと考えるため、岡村は3ヶ月間、部屋を白い模造紙で囲って自分について書くということをした。それを友だちに見てもらい、「これじゃない?」といわれて決まったのが「LOUD AIR」(うるさい-空気:両親が手話で会話しているときに空気がうるさく感じた経験より)だったという。

「友だちに後押しされて決まったという経験があるので、ひとりで考えて詰まったところを、みんなでほどく作業ができたらと思います」

スタディマネージャーの嘉原も

「“わたしの、あなたの、関わりをほぐす”というテーマに共感して集まったメンバーだから、やっぱり“わたしと誰か”や“わたしとこの場所”みたいな、“間(あいだ)のコミュケーション”にそれぞれの視点から興味があるのかなと思っています。今日はそうした“間(あいだ)”のところを何か掴んだり、ひらいていけるといいなと思います」と話した。

この日のスピーカーは大塚、二瓶、岡村、田中、伊藤の5名。

ホワイトボードとしてもつかえる机に自由にメモを書き留めながら、順番に話をしていった。

–

■大塚拓海/「からだが変われば生まれるものも変わる?」

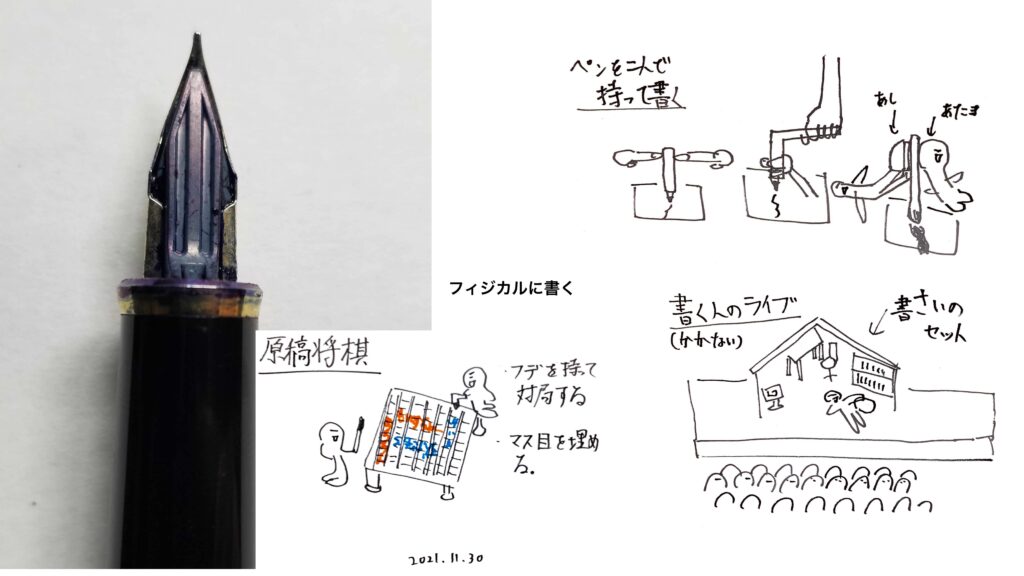

大学生の大塚。彼はスタディ1の参加以前から、愛用の万年筆で小説や文章を「書く」実践を継続しているという。

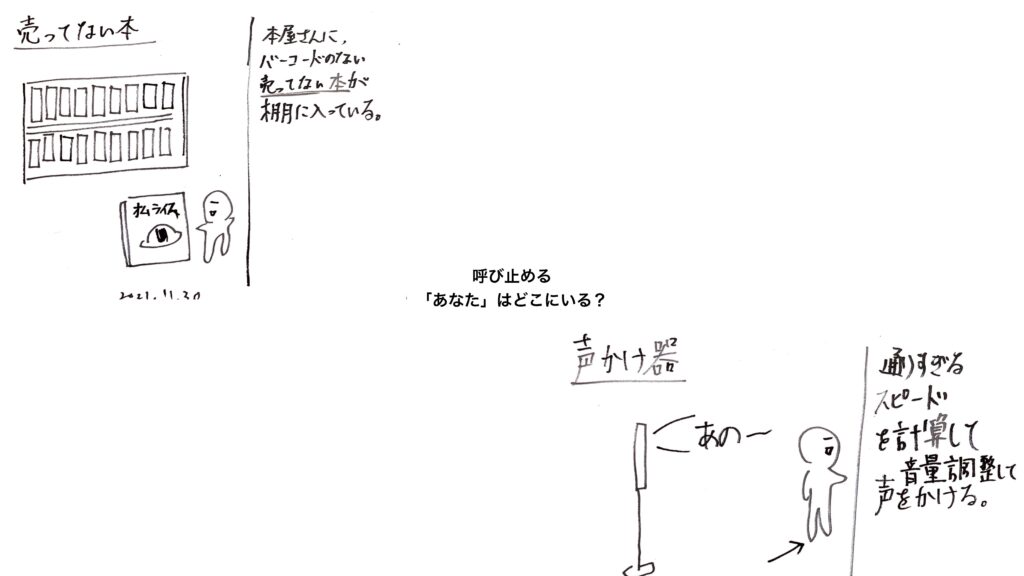

「僕が書いてきたことばはほとんどこのペンを通ってきていて。このペンで書くというフィジカルなところが自分の書くことを支えている。作品をつくるからだや、作品をつくる原動力のほうが実は作品に近いんじゃないかと思っています」と話し、自身のアイディアを「フィジカルに書く」「ことばに身体を与える〜自由に不自由を〜」「呼び止める あなたはどこにいる?」と整理しながら紹介した。

(大塚のアイディアメモ)

「からだが変われば生まれてくるものも変わるんじゃないか」「ことばがものとして存在するときの制約や新しい質感」「書いたものをひとに届けるには?」と自身の関心をどんどん説明していく。

試しにこの場で「ペンをふたりで持って書く」をやってみることに。

メンバーの柳原と一緒に1本のホワイトボードマーカーを持ち、ふたりでペンを動かしてみる。

◆ 聞き手との対話 ◆

「自分がつくって展示するというところで終わるのではなく、それを介してひととかかわりたいのかなと思った」

「リアルな反応があったり、その場で一緒につくったりということ?」

「ことばを通してひととかかわりたい?その先で共有するものはなんでもいい?」

「書く行為と書かれたことば、どっちが大事?」

と、聞いていたひとたちは質問やコメントを投げかける。

「会話みたいにやりとりをしたい」

「動くものがつくりたい。さっきも、ペンを一緒に持っていた感覚のほうが書かれたものより楽しかった」

「(大事なのは)書く行為ですね。書かずにかかわれたらいいのかもしれないけど、書いた上でかかわりたいとも思っている。そのひとと一緒にことばをつくりたい」

と、返答を重ね、大塚の考えが徐々にみんなに共有されていく。

柳原も「わたしもできたものというよりやってる最中に思うことがあった。ふたりだからできたのがおもしろかった」と、ふたりでペンを持った感想を述べていた。

(写真右端:大塚拓海)

–

■二瓶雄太/「痕跡に触れる媒体をつくりたい」

二瓶は、大学で建築や建築史を専攻している。彼はこの半年で「触覚の力強さに気づいた」という。

触覚デザイナーの田畑快仁さんを招いた第4回(10月10日)のスタディで、目隠しをして屋外の花びらに触れたときの衝撃が印象的だったそうだ。

「触れることでしか伝わらないこと、伝わってしまうこと。触れる感覚を通して何かを伝えたい。あるいは、触れることでしか伝えられないことを、どうすれば触れずに伝えることができるのか、そういうことを考えたい」

また、建築における還元主義を引き合いに出しながら、部分を知ることで全体を把握できた気持ちになってしまうことへの留保や、解釈の幅が狭いことへの不自由さについて語り、「どれだけ部分を触っても全体がわからないものや、カオスなもの。完全にわかり合うことはできないということに自覚的になれたら」とも話した。

(写真左:二瓶雄太)

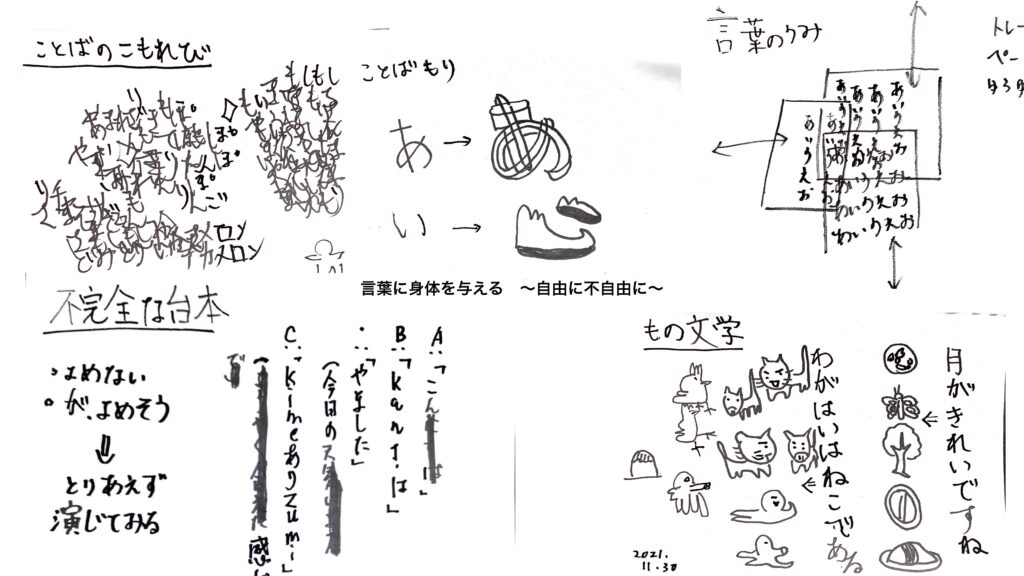

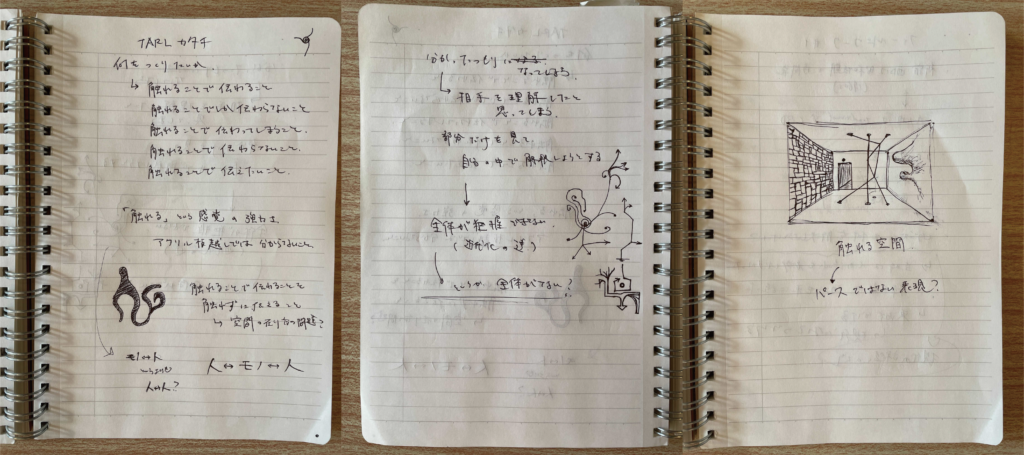

そして、現時点のイメージスケッチを共有。

触っていくことで触れた痕跡が残り、前のひとの痕跡に触れられる、そういう媒体・空間をつくりたいと説明する。

(二瓶のイメージメモ)

◆ 聞き手との対話 ◆

聞いたメンバーからは「粘土」「雪に残った足跡」「砂浜」と、想起されたさまざまな素材が挙げられ、話は「痕跡」というものの広がりに。

「どこかに行く痕跡、ごはんを食べた痕跡みたいに、その目的も大事かも」

「雪の足跡を見るのが好きか、そのひとの足自体が好きか」

などと、コメントが寄せられる。

「痕跡が残ることによって何を掴みたいのか。例えば“この1本の線は大きな円の一部である”と書かれたオノ・ヨーコの作品のように観客の想像を痕跡という切り口で広げていきたいのか、それ以前の触覚という感度をひらいていきたいのか」と嘉原が尋ねると、

「それでいうと触覚。雪の足跡の話でいうなら、足自体の話に向かっていきたい」と答えた。

–

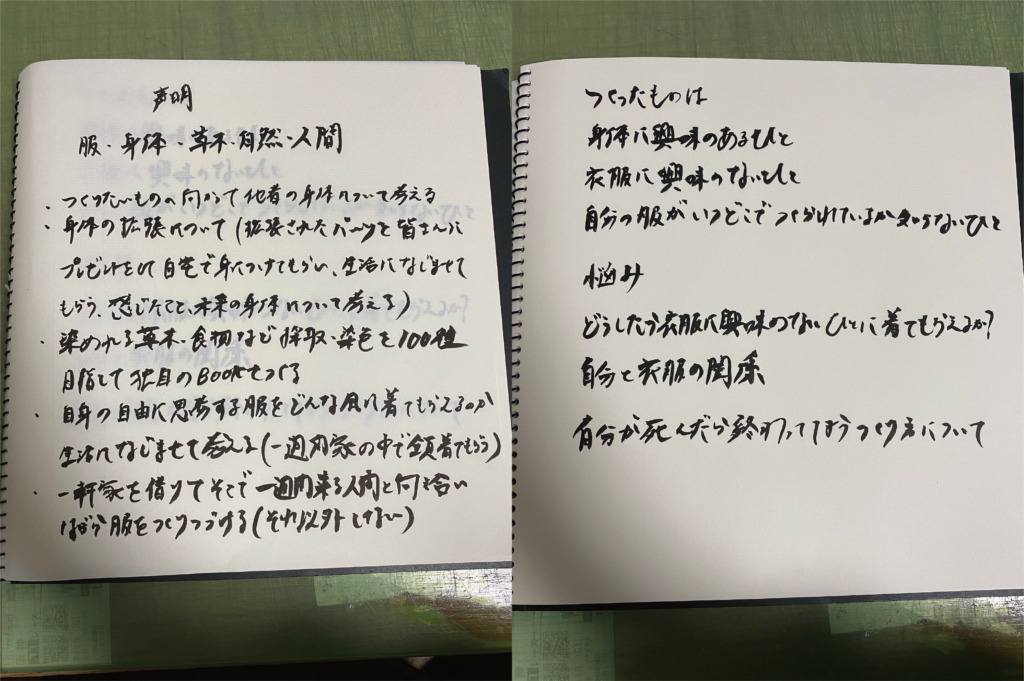

■岡村成美/「服でコミュニケーションを取りたい」

自身のファッションブランドではデザイン、パターン、縫製、染色、販売、すべてを行っているナビゲーターの岡村。

メンバーと並行して、自身も創作に取り組みたいと考えているという。

「ことばにするのが得意じゃないから描いている。学生のときに尊敬していたひとに、とにかく手を動かせといわれて」

と話しながら見せたノートにはたくさんの絵や図。

どういうものをつくるか定まっていなくても普段から手を動かすようにしているという。

(写真右から2番目:岡村成美)

「洋服を通して他者と通じたい。展示に来たお客さんに着せると、なるちゃんの服ってコミュニケーションだよね、といわれる。つくった本人がいてそこで着るのはなかなかない。でも見えないところで売られるのはあまり好きじゃないから、全部ひとりでやるようにしている」

そう話す岡村がやってみたいのは以下のようなアイディアだという。

(岡村の声明ノート)

「からだを拡張するパーツをメンバーにプレゼントして一日過ごしてもらう」

「染められる植物を100種類くらい集めて独自のブックをつくりたい」

などと紹介した。

また「(展示会などで)服だから着てほしいのに着てもらえない、それがすごく課題」と、自分の悩みを投げかけた。

◆ 聞き手との対話 ◆

岡村の話を受けてメンバーは、服を買うことや試着についてそれぞれの感覚をシェア。

「買うときは見て、ほぼ買うものしか着ない。着たのに返すのはためらう」

「着せてもらった行為に返せるものがあるかを考えちゃう」

「着物は着せてもらう感覚わかるけど、洋服だと無防備になる感じがする」

など。

服を着る以上は脱ぐ必要があり、そこにハードルを感じるひともいる。そのハードルをどう下げ、お客さんの感覚をひらいていくか。

・事前に「服でコミュニケーション」といわれていたら心の準備ができる

・だいたいの所要時間を伝えたり、演劇公演的に◯時の回のように回していく

・ハワイのレイみたいに、入るときに何かを身につけると着る楽しさを感じられるかも

・日常の香りと違うから、香りや匂いの効果もありそう

と、全員でアイディアを出し合っていく。

「ちょっとの仕掛けでも変わる気がしました。やっぱり時間が大事ですね」

と、岡村が感想を述べ、10分ほど休憩に。

–

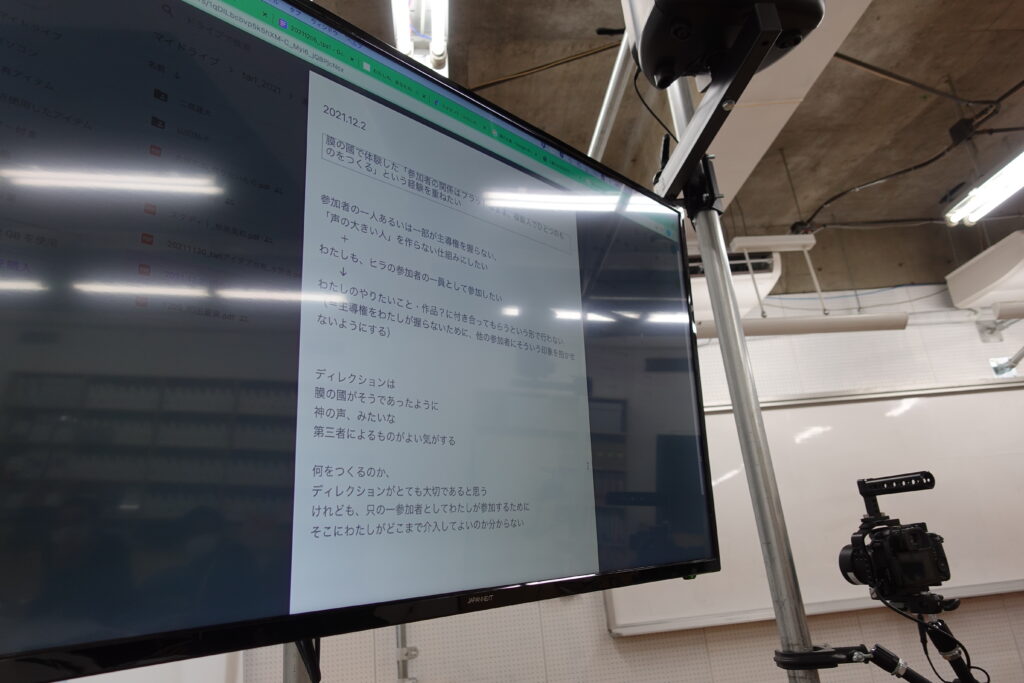

■田中有加莉/「フラットな関係でつくりたい」

つくり手として現代美術を探求している田中は、

「第6回(11月14日)の膜の國でのワークがすごく良かった」という。

以前、田中はふたりで作品をつくったときに自分のやりたいことに付き合ってもらうようだと感じ、互いがフラットな関係のほうがおもしろいものができるんじゃないかと考えたことがあったという。

「膜の國では全員のアイディアが尊重されていた。互いにフラットで、誰も主導権を握っていなかった。こういう体験を重ねたい。自分もそこに参加したいと思った」と話す。

(写真一番右:田中有加莉)

(田中の構想メモ)

「でも、その際のディレクションをどうするか。ディレクションは重要だけど、それをわたしがすると主導権を握ってしまう。いち参加者のわたしがそこにどう介入していいのか、しないほうがいいのか」と、いま悩んでいることについての説明もされた。

◆ 聞き手との対話 ◆

そんな悩みを受け、あの日、膜の國で起きていたことを全員で掘り下げていく。

「ことばをつかわなかったから、声の大きいひとが主導権を握らない在り方につながったのかも」

「それぞれのアイディアが尊重されるその前段で、どういうコミュニケーションがあってそこに至ったと思いますか?」

「関係性ができるには、さらに前の大冒険が関係している気がする。最初から膜の國をつくって、といわれたらもっととまどったはず」

あくまで参加者でありたい、主導権は握りたくないという田中の考えに嘉原は、

「偶発性をどう入れるかが鍵かも。田中さんがコントロールできない領域を組み込む必要があると思う」とサジェスト。

それを受けて、田中は「ジャストアイディアだけど第三者からことばや写真などをもらってあみだくじで選び、そのイメージをつくるとかも浮かんだ」と答えた。

–

■伊藤悠希/「本当にやりたいことはなんなのか?」

詩に関心を寄せ、普段から朗読などの活動を行っている伊藤。

「おもしろいと思ってなんでも乗っかる性格で、やりたいことはたくさんある。だけど自分単体で、本当にやりたいことってなんなのかわからない」

そう前置きした上で、考えていることをふたつ紹介した。

①「僕たちは対話できていない」

フラットな関係で思いや気持ちを交換できている状態はなかなかない、それを問うものをつくってみたい、と伊藤はいう。

「仕事で心理療法の“オープンダイアローグ”に触れているんですけど、そこでは家族のネットワークに外のひとが入ってときほぐしていく。そういう場だけでなく、いろいろな場で対話が行われているといいなと考えました。生活に戻ったときに各々が大事なひととの関係をときほぐしていったり、と思っています」

②「詩の傘」

「詩の傘」は公共の場における他者とのコミュニケーションをテーマにしたアイディア。

「ことばが不自由だったり、感覚世界が異なるひとが各々自分を表現しやすいかたちで出会える場所をつくりたい」

ここでの詩はことばになる前の詩的感情のこと。論理や理性の傘ではなく、感覚・感性で共有できる場所、そんな空間を仕掛けてみたいと話した。

◆ 聞き手との対話 ◆

メンバーの山田が「詩は、自分が書く?ほかのひとが書いたものを読む?」と尋ねる。

「元々、ひとと歩いて詩を書くという活動をしていて、そのひとたちひとりひとりの詩を読むのが好きだった。だけど、自分のじゃない詩を読むときも、だからこそ現れる自分がいる。それもいいなと思う」

そういう伊藤の答えから、話は他者のことばを読むことや詩作について広がっていく。

舞台俳優、ブレヒトの教育劇、ラッキーディップ、連句・・・。

岡村「応募を見たとき、このひとに会ってみたいと素直に思った。伊藤くん自身は何がほしいのか、愛なのか、熱なのか、棘なのか。こちらが何をあげられるだろう」

嘉原「伊藤くんだからできる“詩の傘”の現れ方がありそう。小さくても一回テストして、フィードバックをもらうといいかも。“わからない”といういまの状態はほぐれてあたたまっている感じがしたので、それを固めてしまうのはもったいない。手を動かす段階がきたんじゃないかな」

「いまの悩み、なくなってほしくないとはいえないけど、探し続けてほしいとも思う。辛いと思うけど」

岡村がそういうと、4時間に及ぶ対話の場は終了した。

==========

嘉原からスケジュールや制作予算について共有がなされ、この日は解散。

発表予定は2月。決してかたちは定まっていない。だが、これまでのスタディを経てそれぞれが求め始めたものやモヤモヤがことばになり、大きな渦を巻くようにゆっくりと、確実に動き始めている。

共有回は次週も続く。

text・写真=阿部健一